Début novembre 2025, Sanae Takaichi, Première ministre japonaise a évoqué une possible intervention du Japon en cas d’attaque chinoise contre Taïwan. Cette déclaration a déclenché une offensive informationnelle coordonnée, particulièrement visible dans les médias d’État chinois dès le week-end des 15 et 16 novembre, aux conséquences économiques déjà perceptibles.

Le 7 novembre 2025, au Japon, un député de l’opposition a interrogé la Première ministre Sanae Takaichi sur la notion de « survival-threatening situations », concept juridique permettant le déploiement des Forces d’autodéfense japonaises. En réponse, Takaichi a évoqué deux hypothèses pouvant justifier une intervention japonaise. La première concernerait une tentative de placer Taïwan sous le contrôle de Pékin au moyen de la force militaire. La seconde hypothèse tournerait autour d’une attaque contre des navires de guerre américains envoyés pour briser un éventuel blocus chinois de Taïwan.

Cette déclaration a suscité la colère de la Chine, déclenchant une offensive informationnelle coordonnée et potentiellement coûteuse sur le plan économique, particulièrement visible dans les médias d’État chinois à partir du week-end des 15 et 16 novembre.

La Chine combine pression diplomatique, démonstration militaire et guerre de l’information

Sur le volet diplomatique, la riposte chinoise s’est structurée autour d’un discours de fermeté. L’ambassadeur du Japon à Pékin a été convoqué le 13 novembre et le ministère des Affaires étrangères chinois a exigé le retrait immédiat de ses « déclarations erronées ». Le 20 novembre, la Chine a annoncé que le Premier ministre Li Qiang ne rencontrerait pas Sanae Takaichi lors du sommet du G20. Le jour suivant, le ministère des Affaires étrangères chinois a adressé une lettre au premier secrétaire de l’ONU, dénonçant les propos de Takaichi sur Taïwan et accusant Tokyo de déstabiliser la région.

Parallèlement, le ministère chinois de la Défense a averti que tout recours à la force ou tentative d’ingérence du Japon dans la question taïwanaise conduirait à une « défaite cuisante » face à l’Armée populaire de libération. Les ministères de la Sécurité nationale (équivalent au Ministère de l’Intérieur français) et des Affaires étrangères ont tous les deux diffusé des messages à tonalité dissuasive, soulignant que « ceux qui franchissent la ligne rouge en paieront le prix ». Dans un même temps, la presse d’État a mis en avant une patrouille des garde-côtes chinois autour des îles disputées Diaoyu/Senkaku, présentée comme la preuve de la « détermination » de Pékin à défendre sa souveraineté.

Sur le plan narratif, la Chine a orchestré une campagne de délégitimation personnelle de la Première ministre japonaise Takaichi. Les éditoriaux du Global Times, du China Daily et du People’s Daily décrivent Takaichi comme l’incarnation d’un « militarisme renaissant » et d’un « révisionnisme de droite ». Ces titres participent à une stratégie d’influence cognitive visant à raviver les traumatismes historiques de la Seconde Guerre mondiale et à associer toute affirmation de défense ou de souveraineté japonaise à un retour au militarisme historique. De nombreuses caricatures de la Première ministre japonaise publiées vont dans ce sens :

- Voir la caricature de Liu Rui issue de l’article « Attention à un dangereux changement de cap stratégique du Japon ». (Global Times)

- Voir la caricature de Luo Jie issue de l’éditorial « Tokyo doit cesser de jouer avec le feu ». (China Daily)

- Voir les caricatures issues du compte de presse officiel des forces armées chinoises sur X (anciennement Twitter)

- Voir la caricature de Cai Meng issue de la rubrique « cartoon », intitulée « « La provocation démoniaque du Japon envers Taïwan ». (China Daily)

Les médias d’État chinois ont aussi relayés des critiques venues de Taïwan et du Japon lui-même : « propos provocateurs », « manifestations », « craintes d’un retour à la guerre ». La presse chinoise s’est également fait le relais de soutiens symboliques visant à crédibiliser le récit chinois à l’étranger ; comme l’interview de la chanteuse japonais MariA affirmant « je soutiendrai toujours [le principe d’] une seule Chine ».

Ces différentes critiques sont avérées mais avec un impact très faible (on parle de quelques centaines de personnes dans les manifestations). Dans les faits, la cote de popularité du gouvernement Takaichi a atteint près de 70% selon Kyodo News (16 novembre). Néanmoins sur la question taïwanaise, l’opinion japonaise demeure plus divisée : 48,8 % des japonais soutiennent l’exercice du droit à la légitime défense collective en cas de conflit, contre 44,2 % qui s’y opposent.

La guerre informationnelle de Pékin inflige un coût économique réel à Tokyo

Sur le plan économique, Pékin a cherché à transformer sa communication diplomatique et médiatique en levier de contrainte. Le 15 novembre, le Ministère de la Culture et du Tourisme chinois a émis un avertissement officiel invitant les citoyens chinois à « considérer prudemment » leurs voyages au Japon, évoquant une hausse des « crimes contre les ressortissants chinois » et la présence de « propos extrémistes antichinois » relayés par des « éléments d’extrême droite ».

Cette rhétorique a rapidement produit des effets économiques tangibles. Le 17 novembre, les actions japonaises liées au tourisme, au commerce de détail et aux transports ont enregistré de fortes baisses à l’ouverture de la bourse de Tokyo :

- -11% pour Isetan Mitsukoshi Holdings (grande enseigne)

- -9,4% pour Ryohin Keikaku (Muji)

- -5,6% pour Fast Retailing (Uniqlo),

- -3,9% pour Japan Airlines.

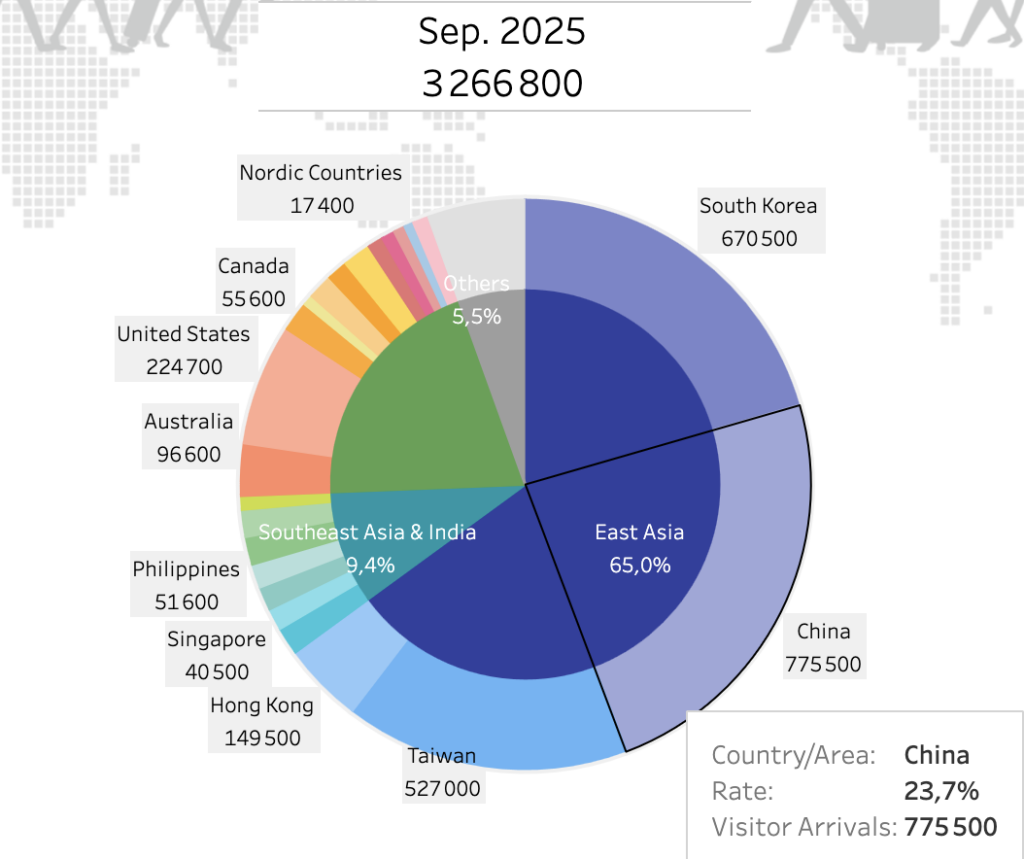

Ces chutes traduisent l’anticipation d’une diminution des touristes chinois, alors que ceux-ci représentaient, selon l’Office national du tourisme japonais, environ 24% du total des visiteurs au Japon en septembre 2025.

Par ailleurs, les médias d’État chinois ont simultanément diffusé des articles soulignant la « fragilité économique » du Japon (« Le PIB japonais enregistre sa première croissance négative en six trimestres »).

La communication officielle s’est doublée de mesures concrètes contre l’économie japonaise. Selon le Global Times, une croisière chinoise à destination du Japon va être déroutée (en décembre) vers le Vietnam. Douze liaisons aériennes entre des villes chinoises et le Japon ont également été annulées à partir du 24 novembre. Pour soutenir cette initiative, de nombreuses compagnies aériennes chinoises ont autorisé les passagers à modifier ou annuler gratuitement leurs billets, tandis que plusieurs agences de voyages ont suspendu la vente de circuits vers le Japon.

Le Ministère du Commerce chinois (MOFCOM) a expliqué le 20 novembre que Tokyo « ne peut pas blesser les sentiments de la Chine tout en cherchant à en tirer des bénéfices ». Enfin des articles analytiques comme celui de Huanqiu Shibao évoquent déjà des annulations « massives » de commandes et estiment les pertes potentielles pour le Japon à plusieurs milliards de dollars, concluant qu’il n’existe pour l’instant « aucune possibilité de refroidissement politique et de réchauffement économique entre les deux pays ».

Si Pékin exige officiellement que la Première ministre japonaise retire ses propos, l’ampleur et la coordination de la riposte chinoise montrent que la Chine ne s’attend pas à une rétractation ; surtout sur un point de sécurité nationale. Au contraire, elle instrumentalise l’incident pour nourrir un cycle récurrent de tensions qui vise à construire le récit d’un Japon militariste et revanchard. L’objectif semble donc de délégitimer durablement la posture défensive du Japon sur la question taïwanaise, en démontrant les coûts politiques et économiques qu’une telle « provocation » peut entraîner.

Paul Servonnat

Pour aller plus loin: